Kerttu Härkonen treffe ich am Mitsommernachts-Wochenende in ihrer Heimatstadt Suomussalmi. Es ist ein wichtiges Datum im finnischen Kalender. An Mittsommernacht (Juhannus) feiern die Finnen die Sommersonnenwende, oft mit Familie und Freunden auf dem Land in einem Sommerhäuschen am See. In diesem Jahr ist es außergewöhnlich kalt, sodass die Sauna wichtig ist. Die 66-Jährige besucht an diesem Wochenende ihre Familie in der sehr dünn besiedelten Region Kainuu. Die Stadt Suomussalmi hat in den letzten Jahrzehnten die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Heute leben hier noch etwa 7000 Menschen.

Kerttu spricht perfekt Deutsch. „Das habe ich schon in der Schule gelernt“, erzählt sie. Nach dem Abitur verließ sie ihre an der russischen Grenze gelegene Stadt und ging nach Helsinki und Kanada, um Forstwissenschaften zu studieren. Die meiste Zeit ihres Berufslebens hat sie an unterschiedlichen Orten für die finnische Organisation „Metsähallitus“, die für die staatseigenen Wälder und Nationalparks zuständig ist, gearbeitet. 1999 beginnt sie eine neue berufliche Herausforderung: Sie arbeitet für vier Jahre als Attachée in der finnischen Botschaft in Berlin. „Meine Aufgabe war es, die finnische Forstpolitik im Ausland zu erklären“, bringt sie es auf den Punkt. „In Finnland ist Kahlschlag eine der Methoden zur Holzernte und wird oft als wirtschaftlich effizienteste Methode angesehen. Es gibt heute aber sehr unterschiedliche Methoden.“ Mit Fachleuten aus den Bereichen Forst, Wald und Naturschutz aus ganz Deutschland und aus der EU setzte sie sich mit der Frage der nachhaltigen Waldnutzung auseinander. Begeistert erzählt sie von den intensiven Jahren im politischen Berlin zu Beginn der 2000er Jahre. Sie hat die Arbeit vieler Größen der damaligen Politik genau verfolgt: Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Jürgen Trittin oder Renate Künast.

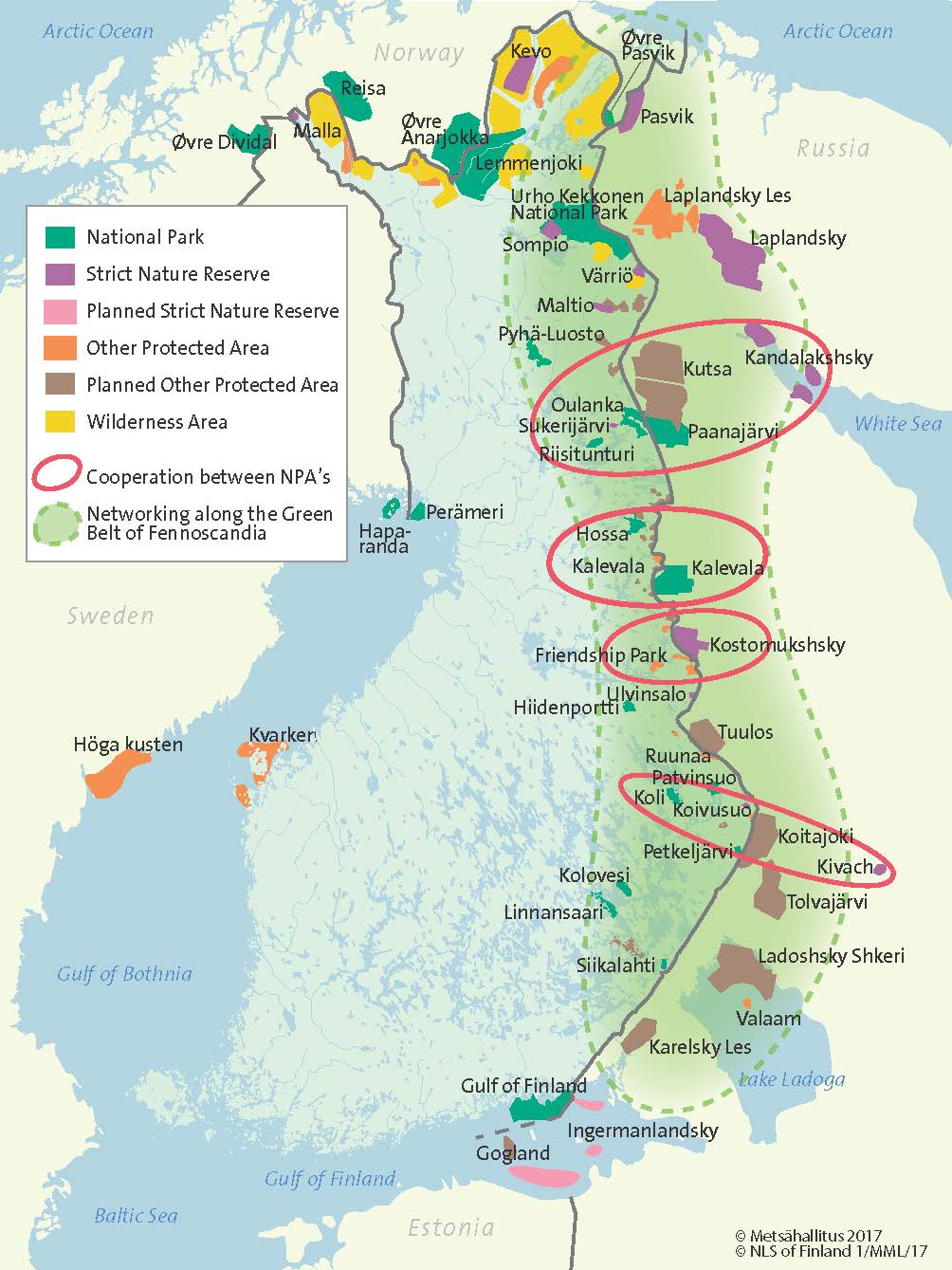

Nach ihrem beruflichen Ausflug auf internationalem Parkett in Berlin kehrt sie in ihre kleine Heimatstadt zurück und widmet sich einem neuen Thema – der finnisch-russischen Zusammenarbeit im Bereich Naturschutz und Nationalparks. Im Mittelpunkt standen die „Twin Parks“ entlang der finnisch-russischen, also grenzüberschreitende Naturschutzgebiete oder Nationalparks, die auf beiden Seiten der Staatsgrenze liegen. Dazu gehörte beispielsweise der Pasvik-Inari Trilateral Park, der Finnland, Norwegen und Russland umfasste, oder die Kooperation zwischen dem Oulanka Nationalpark in Finnland und dem Paanajärvi Nationalpark in Russland. Diese "Twin Parks" sind Teil des Grünen Band Fennoskandiens (Green Belt of Fennoscandia).

„Es war eine wunderbare Zeit“, schwärmt sie. „Wir haben so viel bewegt und so viele Projekte gemeinsam gestemmt.“ Durch die gemeinsame Arbeit für die grenzüberschreitenden Schutzzonen wurde den Menschen die Bedeutung des Naturschutzes in Russland und Finnland bewusster. „Es gab große EU-Projekte hier in unserer Region, die alle auf der Zusammenarbeit der beiden Nachbarländer basierten. Finanziert wurden die Projekte immer anteilig von Russland, Finnland und der EU.“ Es wurden neue Schutzhütten eröffnet und Infomaterial erarbeitet, sodass die Gebiete zugänglicher und bekannter wurden.

„Wir haben teilweise Freundschaften zu unseren russischen Kolleginnen und Kollegen geschlossen. Wir haben große Gastfreundschaft mit hervorragendem Essen erlebt. Politik haben wir aber immer ausgeblendet“, erzählt Kerttu, die seit drei Jahren im Ruhestand ist.

Kerttu erlebte ihre Heimatstadt, die sie nach dem Abitur verlassen hatte, Anfang der 2000er Jahre ganz anders. „Es gab vier Himmelsrichtungen, in die man sich bewegen konnte. Ich konnte gestalten und etwas aufbauen. Und wir hatten wirklich gute Beziehungen zu den Menschen auf der anderen Seite der Grenze.“

Nachdenklich blickt Kerttu zurück und sagt, dass diese 30 Jahre mit offenen Grenzen zu Russland vielleicht doch eher eine Ausnahmesituation waren. Sie erklärt: Finnland wurde 1917 unabhängig, nachdem es von 1809 bis 1917 mit weitgehender Autonomie Teil des Russischen Reiches war. Die Grenze zu Russland wurde 1920 festgelegt und mehrfach verschoben, war über die Jahrzehnte hinweg aber weitgehend geschlossen. „Und jetzt sind wir wieder beim Normalzustand, so wie es die meiste Zeit war.“ Eigentlich endete die aktive Zusammenarbeit schon 2020 mit der Corona-Pandemie. „Und 2022 mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine war es schlagartig vorbei.“ Aufgrund unserer eigenen Geschichte mit Russland ist der Krieg, den Russland in der Ukraine führt, in Finnland und besonders hier an der Grenze sehr präsent.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat den Winterkrieg (1939/1940) in Suomussalmi wieder in das kollektive Gedächtnis gerufen, denn der sowjetische Angriff auf Finnland erfolgte 1939 unter anderem über diese Stadt. Die finnischen Soldaten erwiesen sich als unerwartet stark und die Rote Armee als unerwartet schwach. So konnte Finnland die sowjetischen Truppen zunächst stoppen. Sie hatten den Vorteil, dass sie ihr Land verteidigen wollten, besser mit den klimatischen Verhältnissen zurechtkamen und sich in der Region besser auskannten. Kerttu erklärt damit auch die große Solidarität Finnlands mit den Ukrainern. „Genauso erging es uns vor über 80 Jahren auch.“

Damit erklärt die Rentnerin auch die Zeitenwende, die Finnland vollzogen hat. Der Beschluss, der NATO beizutreten, wurde damals von einer breiten Mehrheit der Finnen unterstützt. Während des Kalten Krieges hatte sich Finnland darum bemüht, die außen- und innenpolitischen Interessen der Sowjetunion zu berücksichtigen, Dieser Ansatz wurde als „Finnlandisierung“ bekannt. „Das war für uns eine Überlebensstrategie neben dem übermächtigen Nachbarn“, erklärt Kerttu. Mittlerweile machen sich allerdings viele Menschen in Finnland auch Gedanken über die Konsequenzen dieser starken Militarisierung und darüber, was es bedeutet, wenn das Land fünf Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Rüstung ausgibt. „Ich mache mir schon etwas Sorgen und hoffe, dass wir nicht blind sind und gute Entscheidungen treffen.“

Kerttu Härkonen hat zwar jahrzehntelang für den grenzüberschreitenden Naturschutz an der finnisch-russischen Grenze gearbeitet. Der Begriff „Green Belt“ spielte in ihrem Berufsleben jedoch kaum eine Rolle. Sie erklärt das damit, dass man die Erinnerung an den Eisernen Vorhang gar nicht wachhalten wollte. Sie berichtet aber von der aktiven Arbeit im „Global Transboundary Conservation Network“, ein internationales Netzwerk für grenzüberschreitenden Naturschutz, um Natur und kulturelle Werte zu bewahren und gleichzeitig Frieden sowie Zusammenarbeit zwischen Nationen durch verbesserte Verwaltung von Schutzgebieten zu stärken.

„Und jetzt müssen wir mit der geschlossenen Grenze leben, so wie es die meiste Zeit hier im Osten Finnlands normal war. Solange die Grenze dort bleibt, wo sie ist, ist es gut für uns“, sagt Kerttu Härkonen etwa 30 Kilometer von der finnisch-russischen Grenze entfernt.