Kuhmo ist nicht nur für seine Musikfestivals bekannt, sondern wurde 2019 von der UNESCO auch zur Literaturstadt ernannt. Mit dieser Auszeichnung wird das Engagement der Stadt für das finnische Nationalepos Kalevala gewürdigt. Olga Zaitseva leitet das Juminkeko, das zentrale Kultur- und Informationszentrum rund um das Kalevala und die karelische Kultur in Kuhmo. Die 45-Jährige ist in Russland geboren. Ihre Muttersprache ist Wepsisch, da sie zur Minderheit der Wepsen gehört, einer finno-ugrischen Volksgruppe, die vor allem in Karelien, aber auch in den Oblasten Leningrad und Wologda im Nordwesten Russlands zu Hause ist. Die Sprache ähnelt dem Finnischen, Estnischen und Karelischen. Olga erzählt, dass sie in dem Bewusstsein aufgewachsen ist, dass Russisch zwar ihre offizielle Staatsbürgerschaft ist, ihre Nationalität und Identität aber wepsisch ist. „Schon in meiner Kindheit besuchte ich zusätzlich zur russischsprachigen Schule Kurse für Wepsisch. Es war die Zeit der Perestroika, als wir Wepsen unsere Kultur und Identität wiederentdeckten. Ich habe es immer positiv erlebt, zu einer kleinen Minderheit zu gehören, und war deshalb immer stolz auf unsere Sprache und Kultur.“ Stark geprägt wurde sie hierbei von ihrem Elternhaus. „Meine Mutter sprach als Kind auch Wepsisch, aber sie hatte dafür nicht einmal einen Namen. Erst später wurde ihr der Reichtum der Sprache bewusst, sodass sie in wepsischer Sprache promovierte und das Kalevala sowie das Neue Testament ins Wepsische übersetzte.

Olga verließ 2009 mit ihrer Familie Russland. Als Grund nennt sie, dass sie nach ihrem Studium der finnischen und wepsischen Sprache nur als technische Übersetzerin in einem Kernkraftwerk arbeiten konnte. „Das war ein gut bezahlter Job. Aber Geld ist nicht alles, was zählt.“ Ihr Mann und sie belegten Kurse an der University of the Nations in Norwegen und Finnland.

Es war ein Glücksfall für Olga, dass sie 2013 bis 2014 als Koordinatorin eines EU-finanzierten Projekts in Kuhmo arbeiten konnte. Ziel des Projekts war, ethno-kulturelle Zentren zu gründen, in denen alle indigenen Gruppen repräsentiert sein sollten. Voraussetzung waren Sprachkenntnisse in verschiedenen Sprachen wie Karelisch, Wepsisch, Russisch, Englisch und Finnisch. „Das konnte ich alles.“ Seit 2018 ist sie Leiterin des Juminkeko, das Zentrum rund um das Kalevala und die karelische Kultur.

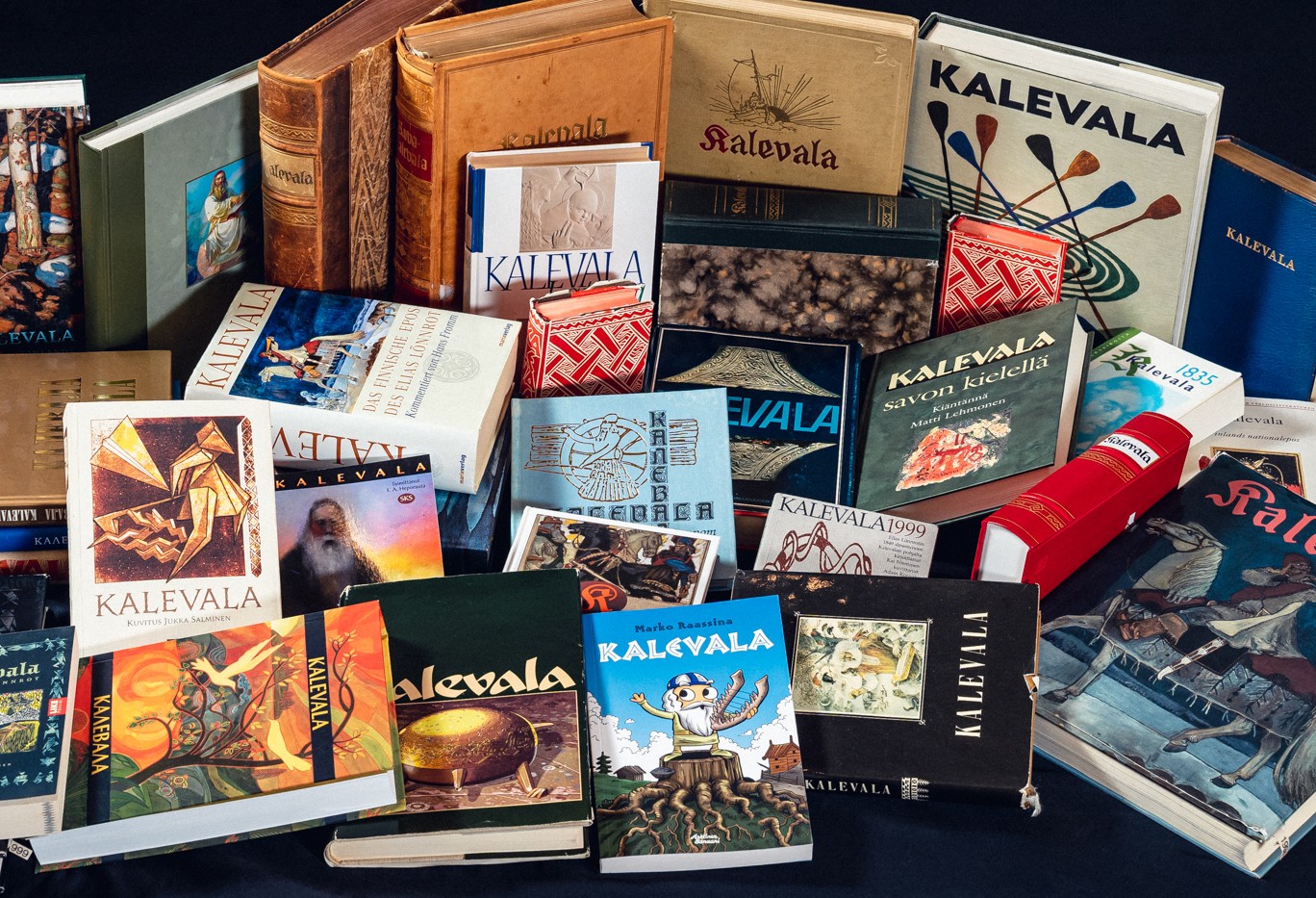

Olga beschreibt ihre Hauptaufgabe wie folgt: „Die kulturelle Tradition, die mit dem finnischen Nationalepos Kalevala verbunden ist, zu pflegen und wertzuschätzen und zugänglich zu halten.” In Kuhmo gibt es eine der weltweit größten Sammlungen von Kalevala-Ausgaben, die von jedem genutzt werden kann. Vor allem Sprachwissenschaftler*innen nutzen das umfangreiche Archiv. Olga zeigt auf die verschiedenen Übersetzungen und Ausgaben dieses Werkes in einer Vitrine. Das finnische Nationalepos wurde in 60 Sprachen übersetzt. Es gibt außerdem Kurzfassungen, Versionen für den Schulunterricht oder Ausgaben für Kinder.

Die „Kalevala” hat eine große kulturelle und historische Bedeutung für Finnland. Sie trug entscheidend zum finnischen Nationalbewusstsein bei. „Finnland stand Jahrhunderte unter schwedischer und russischer Herrschaft. Finnisch gab es nur als gesprochene Sprache“, erklärt Olga. Der Sprachwissenschaftler und Arzt Elias Lönnrot sammelte auf seinen Reisen durch die Dörfer über Jahrzehnte hinweg mündlich überlieferte Volkslieder und Gedichte. Besonders erfolgreich war er in Karelien, einer Region, die heute durch die finnisch-russische Grenze geteilt ist. Die Bevölkerung der abgelegenen Dörfer besaß einen besonders großen Schatz an überlieferten Zaubersprüchen und Mythen, die sich über Jahrtausende entwickelt hatten.

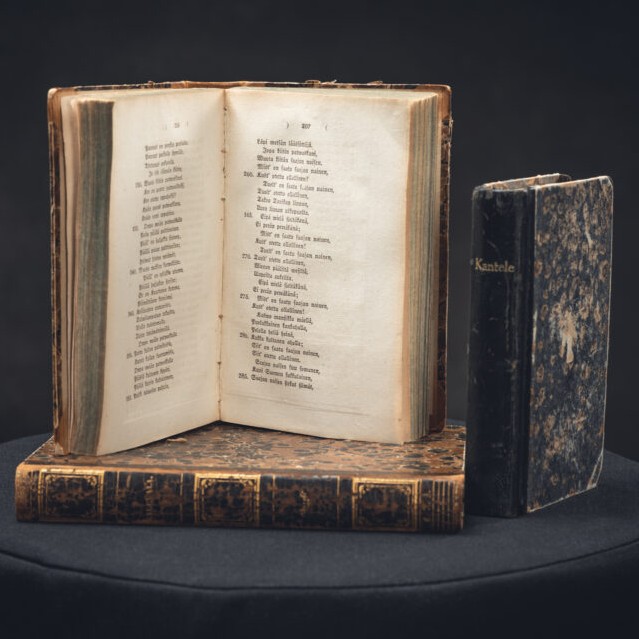

„Er hatte so viel Material, dass er mehrere Bücher hätte veröffentlichen können“, erklärt Olga. „Er schaffte Verbindungen zwischen den einzelnen Texten und verwob sie zu dem riesigen Epos.“ Die erste Fassung erschien 1835, die zweite 1849: „Das ist die Fassung, die wir heute kennen und benutzen.“

„Die finnische Identität basiert auf dem Kalevala und ist stark mit der karelischen Kultur verknüpft“, erklärt Olga. Ein großer Teil dieser historischen Landschaft liegt heute in Russland. Somit liegen auch die Ursprünge des Kalevala-Epos teilweise in Russland. „Wir haben in den letzten Jahren intensive Kontakte zu Russland gepflegt, um dieses gemeinsame kulturelle Erbe zu bewahren und zu erforschen.“ Olga schwärmt von Konzerten in Russland und Finnland, bei denen die alten Gesänge, die typischerweise von der Kantele begleitet werden, zu hören waren. Die Kantele ist eine griffbrettlose Kastenzither, die im Kalevala als magisches Instrument gilt.

Olga kann in ihrer Arbeit für das Juminkeko ihren wepsischen Hintergrund gut einbringen. „Zum einen gibt es viele Verbindungen zwischen karelischer und wepsischer Kultur, zum anderen gehört es auch zu den Aufgaben des Kulturzentrums, sich um verschiedene Volksgruppen und Minderheiten zu kümmern.“ Die Wepsen sind eine davon.

Insgesamt identifizieren sich in Russland offiziell 5.000 Menschen als Wepsen. „Ich gehe davon aus, dass es sogar noch mehr sind, aber viele trauen sich im heutigen Russland nicht mehr, sich als solche zu bezeichnen.“ Für Finnland gibt es keine Zahlen. Durch ihre Arbeit trägt sie vom Juminkeko in Finnland entscheidend dazu bei, dass die Sprache und Kultur einer russischen Minderheit erhalten bleibt.