Wenn man Lea in der karelischen Wohnstube im Runendorf Parppeinvaara auf einem Hügel oberhalb von Ilomantsi lauscht, kann man die moderne Welt für einen Augenblick vergessen. Lea gibt einzelne Hörproben der Runengesänge ihres Urgroßvaters. Runengesänge sind eine über Jahrhunderte mündlich überlieferte Form der finnischen Volksdichtung. Dabei handelt es sich um kultische und lyrische Lieder, Arbeits- und Heldengesänge, Hochzeitsreigen, Wiegenlieder und Zaubersprüche. Lea wählt einen Gesang über die Schöpfung. „Es ist eine simple Melodie“, kommentiert sie ihren eigenen Gesang. „Es geht weniger um komplexe Melodien als um die rhythmische und klangliche Gestaltung der Worte.“ Auch wenn ich nichts verstehe, zieht mich diese Mischung aus Rezitation und Gesang in ihren Bann. Leas Eltern mussten ihre karelische Heimat, die heute in Russland liegt, als Kinder verlassen und wurden nach dem Krieg in den finnischen Teil Kareliens evakuiert. Ihre traditionellen Volksgesänge haben sie mitgebracht. „Obwohl ich als Kind Finnisch gelernt habe, kenne ich viele dieser Gesänge aus meiner Kindheit“, erzählt die 54-Jährige. „Diese alten Melodien waren immer um mich herum. Aber dann habe ich ein modernes Leben geführt. Ich habe Literatur und Journalismus studiert und viele Jahre kreatives Schreiben unterrichtet.“ Irgendwann begann Lea, sich für die Runengesänge zu interessieren, und beschäftigte sich mit deren Geschichte. „Meine Liebe zu Sprache und Poesie hat mir den Weg zu diesen alten Erzählungen geebnet. Ich habe viele Aufnahmen von Runengesängen gehört und sie mit meinen eigenen Erinnerungen verknüpft.“ Lea lässt lieber die Gesänge sprechen, als viele Fragen zu beantworten. Es folgt eine Geschichte, die von ihrem Urgroßvater Mihaila überliefert ist. Es geht um die Erschaffung der Welt. In dem Gedicht legt ein großer, mythischer Vogel ein goldenes Ei und am Ende zerbricht das Ei und teilt sich in sieben und sogar in acht Teile.

Laut Lea dienten diese Runengesänge nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Weitergabe von Wissen, Mythen und ethischen Vorstellungen.

Als eine besondere Form des lyrischen Gesangs bezeichnet sie das „Klagelied“. Es ist eine der ältesten und emotional intensivsten Formen der karelischen mündlichen Dichtung und Musik. Klagelieder waren nicht nur Ausdruck von Trauer, sondern hatten auch eine tiefgreifende rituelle Funktion. Sie wurden bei wichtigen Ereignissen im Leben gesungen, beispielsweise bei Beerdigungen oder wenn die Braut ihr Elternhaus verließ, um in eine neue Familie einzutreten. Lea zeigt ein Stofftuch, das sie während des Vortrags eines Klagelieds an die Wange hielt. „Es dient nicht nur zum Abwischen möglicher Tränen. Das Tuch ist wichtig, um sich auf das Klagelied zu konzentrieren und Teil der emotionalen und symbolischen Tiefe dieser einzigartigen Gesangsform zu werden.“

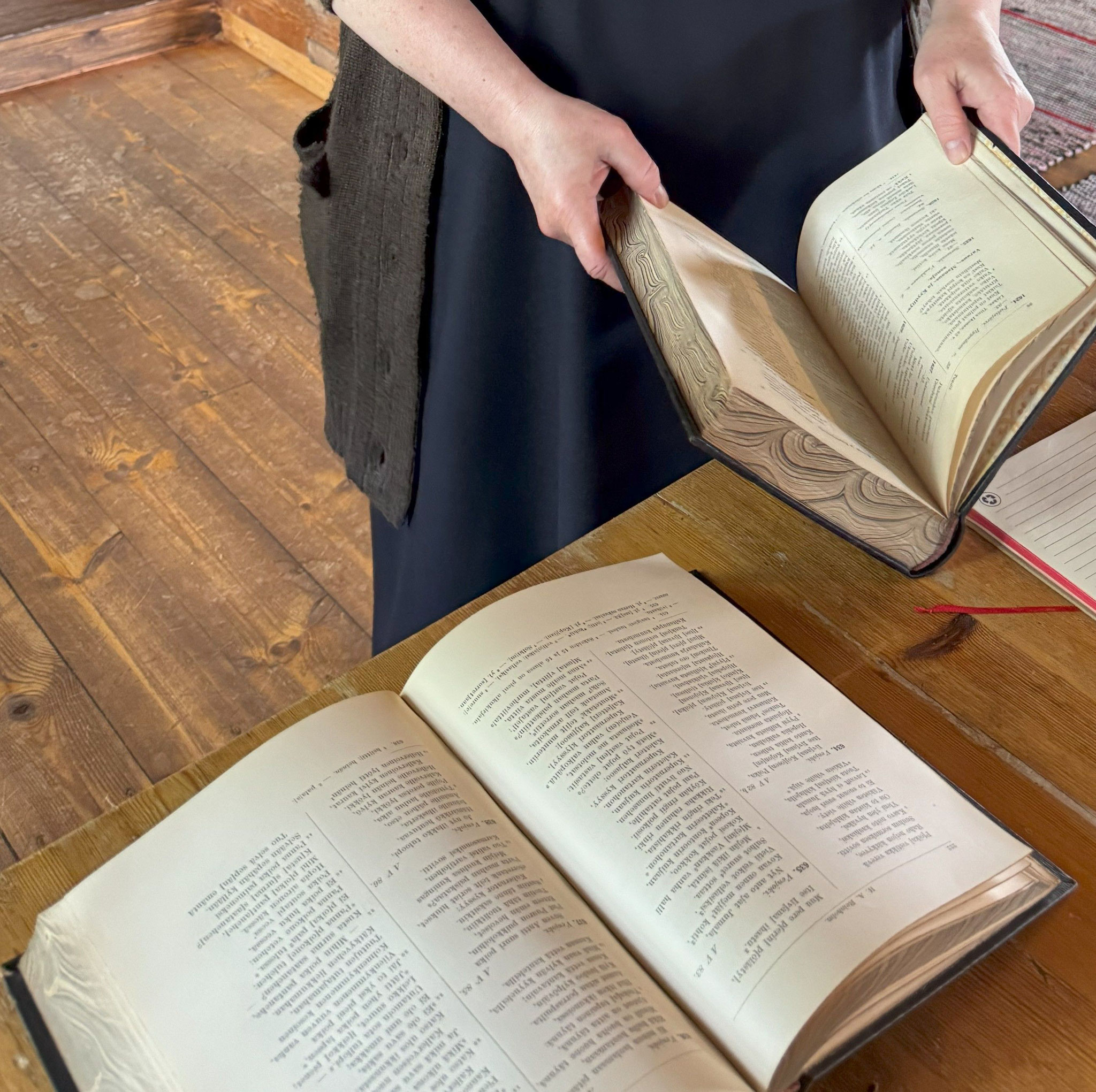

Viele der mündlich überlieferten Runengesänge sammelte der finnische Arzt und Philologe Elias Lönnrot im 19. Jahrhundert auf seinen Reisen durch Karelien. Aus diesen fragmentarischen Liedern und Motiven schuf Lönnrot das „Kalevala“, das finnische Nationalepos. Lea erklärt, dass jede Region ihre eigenen Erzählungen hat, die sich jedoch alle ähneln.

Das Runendorf Parppeinvaara hat es sich zur Aufgabe gemacht, die karelische Kultur und insbesondere die Tradition des Runengesangs zu pflegen und erlebbar zu machen. Das auf einem Hügel gelegene Dorf erhielt seinen Namen von Jaakko Parppei, der im 19. Jahrhundert dort lebte. Er war ein berühmter Kantele-Spieler. Die Kantele ist ein traditionelles finnisches Zupfinstrument, das zur Familie der Zithern gehört. Es ist eng mit der finnischen Kultur und Mythologie verbunden. Seine Entstehung wird im Kalevala beschrieben. Lea gibt auch hier ein paar Hörproben. „Es gibt Menschen, die das viel besser können als ich“, entschuldigt sie sich. Aber es reicht aus, um einen Eindruck vom harfenähnlichen Klang zu gewinnen.