Porkkala ist eine Halbinsel an der Südküste Finnlands. Die typische Schärenlandschaft mit felsigen Küsten und vorgelagerten Inseln ist nur eine Autostunde von Helsinki entfernt und ein beliebtes Ausflugsziel. Wanderwege und Naturpfade durchziehen die Halbinsel. Schutzhütten und Feuerstellen laden zum Verweilen ein und bieten immer wieder herrliche Ausblicke auf das Meer.

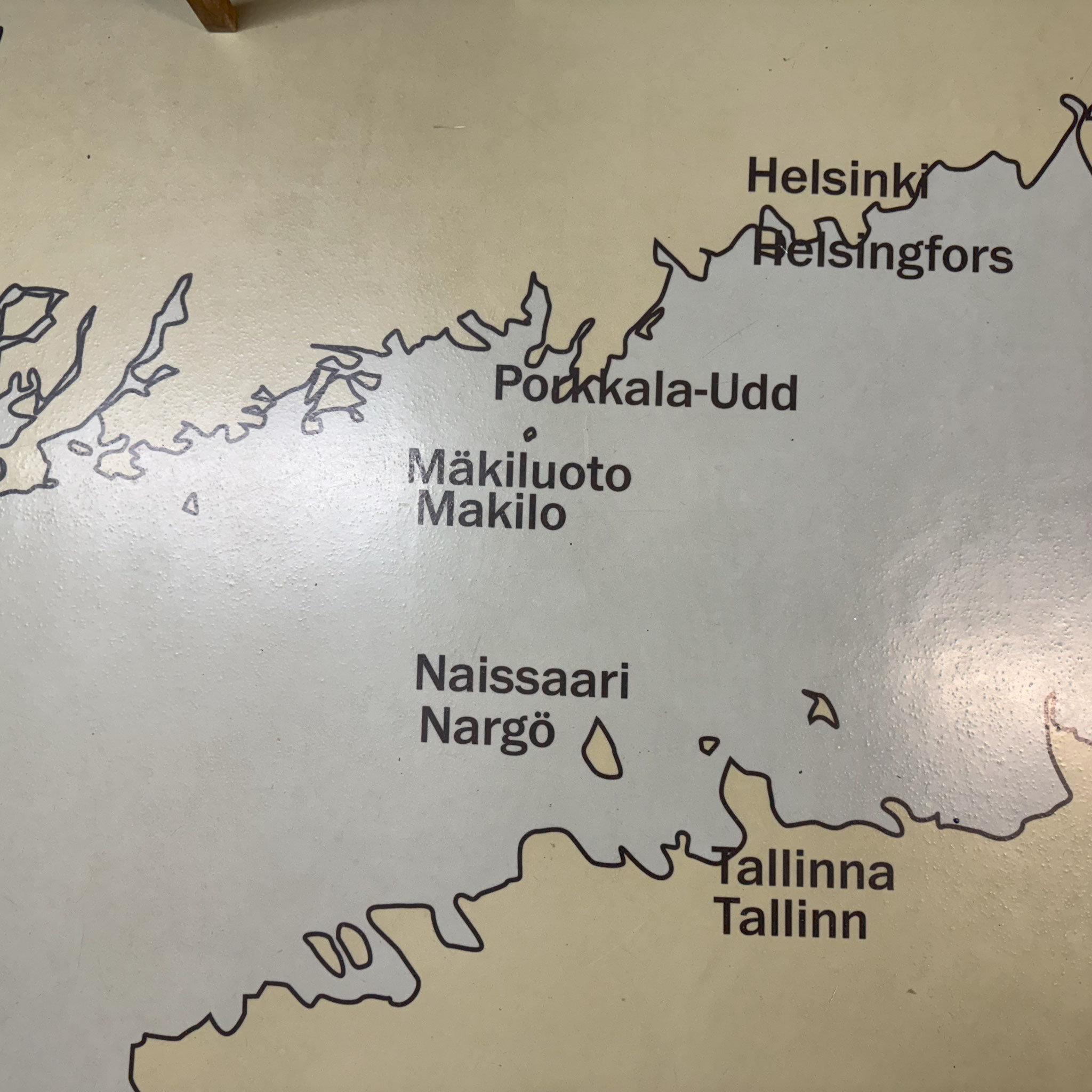

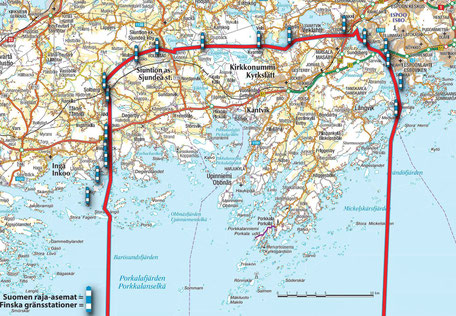

Dabei hat Porkkala auch noch eine ganz andere Geschichte. Im Moskauer Waffenstillstandsabkommen von 1944 musste Finnland ein 380 Quadratkilometer großes Gebiet für 50 Jahre an die Sowjetunion verpachten. Dazu gehörten die Halbinsel Porkkala sowie die im Norden angrenzenden Gemeinden. Der Grund dafür war, dass es sich um den schmalsten und flachsten Punkt im Finnischen Meerbusen handelt. Die estnische Küste ist nur 36 Kilometer entfernt. Die Sowjetunion errichtete hier einen Militärstützpunkt nahe der finnischen Hauptstadt.

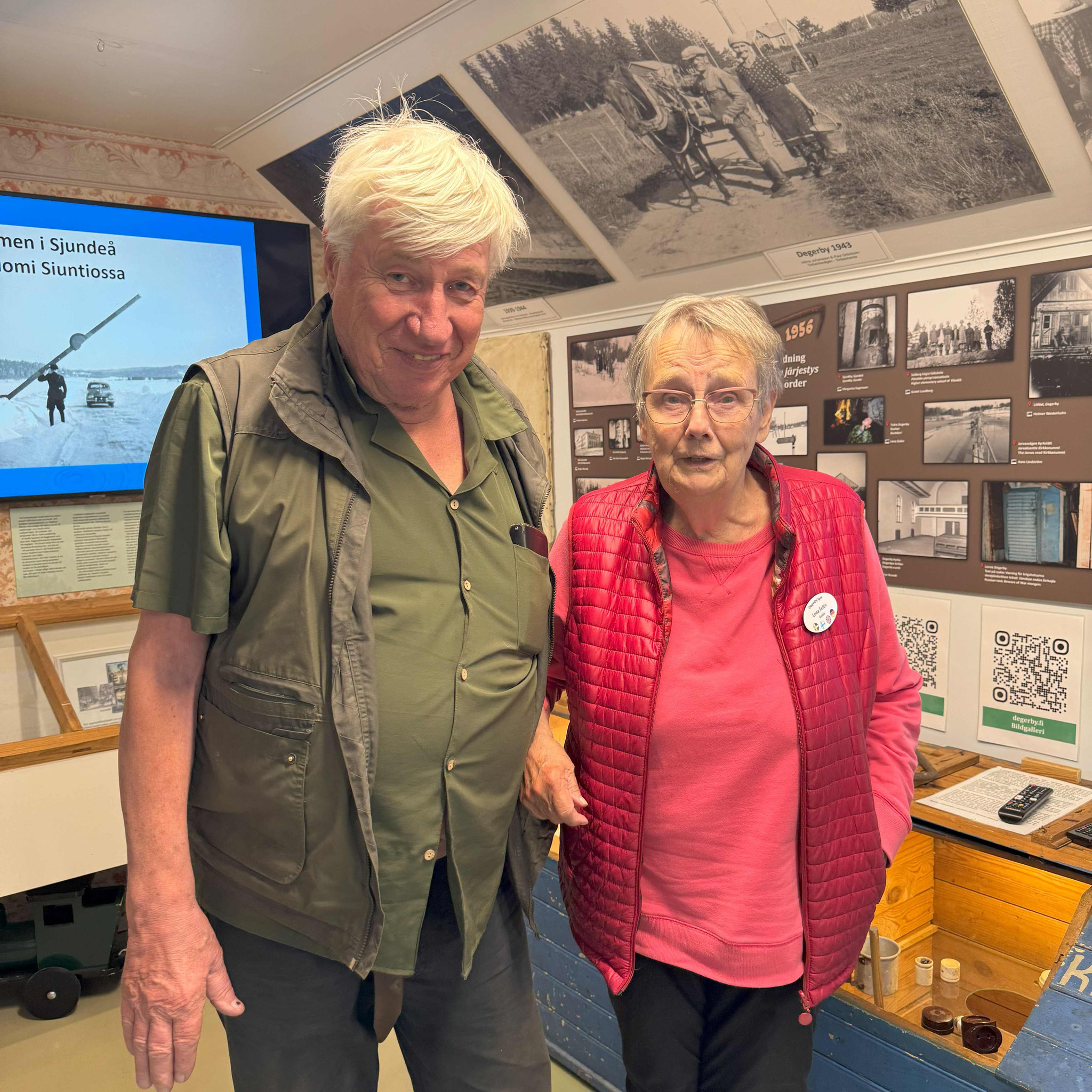

Für Finnland war dies eine harte Bedingung für den Waffenstillstand und gleichzeitig eine Bedrohung der Unabhängigkeit. 7.200 finnische Einwohnerinnen und Einwohner sowie 8.000 Stück Vieh mussten innerhalb von zehn Tagen evakuiert werden. Auch die Familien von Berndt Gottberg und Lena Selèn waren betroffen.

Lena, geboren 1941, erzählt heute im Museum in Degerby, dass sie eigentlich in Helsinki lebte. „Aufgrund der Bombardierungen während des Krieges wohnte ich aber bei meinen Großeltern in Degerby. Die kleine Gemeinde lag in dem Gebiet, das an die Sowjetunion verpachtet werden musste.“

Die Mutter von Berndt Gottberg, Jahrgang 1949, bewirtschaftete in dem von den Sowjets besetzten Gebiet einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die Familie fand etwa 20 Kilometer weiter in dem Ort Inkoo eine Bleibe. Bernd verbrachte hier seine ersten Lebensjahre, während seine Mutter als Lehrerin an der Landwirtschaftsschule arbeitete.

„Auf dem Militärstützpunkt lebten schätzungsweise 20.000 Soldaten und 10.000 Zivilisten“, erzählt Lena. „Kein Finne durfte dieses Gebiet betreten. Es gab einen Zaun rund um das Militärgelände und sogar einen Grenzstreifen, der immer geeggt wurde, um eventuelle Fußstapfen zu erkennen.“ Es gab auch Fluchtversuche vom sowjetischen Gebiet nach Finnland. „Laut Vertrag mussten eventuelle Flüchtlinge jedoch an die Sowjetunion ausgeliefert werden“, erklärt Berndt. Die Versorgung der Menschen auf der Militärbasis sowie die An- und Abreise der Personen erfolgte in erster Linie mit Schiffen und Zügen. „Es waren aber auch russische Autos zwischen der Sowjetunion und Porkkala unterwegs. Die durften von den finnischen Behörden nicht gestoppt werden.“ Die Bahnstrecke von Helsinki nach Turku führte durch das „Pachtgebiet“. Zunächst durften keine finnischen Züge mehr fahren. Nach langen Verhandlungen wurde diese wichtige Bahnverbindung wieder möglich. Es mussten jedoch sowjetische Lokomotiven benutzt werden und die Türen wurden verriegelt sowie die Fenster zugehängt. Man sprach von dem „längsten Tunnel Finnlands“. Er war 41 Kilometer lang.

Porkkala musste für 50 Jahre, also bis 1994, an die Sowjetunion verpachtet werden. „Die meisten Menschen, die 1944 aus der Region evakuiert wurden, hatten nicht damit gerechnet, jemals in ihre Heimat zurückkehren zu können“, erklärt Lena.

Doch dann kam die Überraschung: Bereits nach elf Jahren und vier Monaten, am 26. Januar 1956, gab die Sowjetunion das komplette Gebiet an Finnland zurück. Die Gründe dafür waren vielfältig: Der Unterhalt der Militärbasis war zu teuer, es gab andere militärische Möglichkeiten und Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow verfolgte eine Politik der „friedlichen Koexistenz”. Die Rückgabe von Porkkala sollte eine Geste des guten Willens sein.

Der finnische Staat entschied, dass die Menschen in ihre Heimat zurückkehren konnten. „Aber alles war zerstört und kaputt und musste erst wieder aufgebaut werden“, sagt Berndt. Etwa 80 Prozent von ihnen kehrten zurück. „Auch meine Eltern entschieden sich, ihr Haus wiederaufzubauen und ihr Land wieder zu bewirtschaften. 1960 kehrten wir dann zurück.“ Lena zeigt ein Foto von sich und ihrer Mutter aus dem Jahr 1956. Sie sitzen an der Stelle, an der einst ihr Haus stand. „Von unserem Haus ist nichts übriggeblieben außer dem Sockel des Kachelofens.“ Lena erzählt, dass sie Porkkala als Teenager gehasst hat. „Was sollte ich dort? Alles war kaputt, und ich hatte auch keine Beziehung zu dem Ort. Mein Kinderparadies war an dem Ort, wo meine Großmutter nach der Evakuierung lebte.“ Lena arbeitete als Journalistin in verschiedenen Städten Finnlands. Sie kehrte erst 1988 zurück, um sich um das Haus ihrer Großmutter zu kümmern.

„Da begann ich, mich mit der Geschichte zu beschäftigen“, erzählt Lena. Dabei lernte sie ihren heutigen Mann Berndt kennen, und seitdem beschäftigen sie sich beide mit der Porkkala-Geschichte. Lena hat etwa 200 Interviews mit Menschen geführt, die das Gebiet verlassen mussten. Gemeinsam haben sie fünf Bücher veröffentlicht und alles aus dieser Zeit dokumentiert. Der Dorfverein betreibt das „Degerby Igor Museum“. „Wir waren beide von Anfang an beim Aufbau dabei“, erklärt Lena. „Es kommen Menschen aus aller Welt, um sich hier zu informieren.“

Berndt berichtet auch von deutschen Kriegsgefangenen auf dem sowjetischen Militärstützpunkt in Finnland. „Wir haben keine offiziellen Unterlagen darüber, aber viele Hinweise.“ Lena berichtet von Knöpfen mit der Aufschrift „Kriegsmarine“, die gefunden wurden, sowie von Schriftzügen wie „Auf Wiedersehen“ an Mauern. Auf den Bunkerresten fand man nicht nur das russisch-orthodoxe, sondern auch das lateinische Kreuz. Außerdem gibt es Briefe von deutschen Kriegsgefangenen aus Porkkala, die beim Roten Kreuz archiviert sind. Berndt berichtet von einigen Bauten, die so ordentlich errichtet wurden, dass dies nur den Deutschen zugetraut wird. „Die Russen haben nur schlampig gearbeitet, sodass man den Unterschied sieht.“

Lena und Berndt erklären, warum das Museum in Degerby den Namen „Igor“ trägt: Während des Krieges arbeiteten etwa 90 Kriegsgefangene auf Bauernhöfen in Degerby. Es herrschte Arbeitskräftemangel, da viele finnische Männer noch im Krieg waren oder gefallen waren. Für die Gefangenen waren die Lebensbedingungen auf den Höfen besser als in den Lagern. Igor war ein ukrainischer Gefangener, der einem kleinen finnischen Mädchen zum Abschied eine selbstgeschnitzte Holzpuppe schenke. „Diese Puppe ist heute im Museum“, so Lena. „Wir wollen mit unserem Museum auch die Verständigung unter Menschen fördern. Deshalb nannten wir das Museum „Igor“ als ein Zeichen der Freundschaft. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist das nicht immer leicht, zumal bekannt ist, dass Stalin viele ukrainische Soldaten in den Krieg gegen Finnland geschickt hat. Sie waren schlecht ausgerüstet und hatten kein Interesse gegen das unabhängige Finnland zu kämpfen.“

Lena erzählt, dass auch Russen das Museum besuchten. „Sie wollten ihr Kinderparadies kennenlernen“, erklärt sie verständnisvoll. Wie viele sowjetische Kinder tatsächlich in den elf Jahren in Porkkala in Finnland geboren wurden, ist nicht bekannt. Aber man weiß, dass es nicht nur ein stark bewachter Stützpunkt war. Es gab nicht nur Bunker, Panzerstraßen, einen Marinehafen und eine Landebahn, sondern Porkkala war auch eine russische Stadt mit Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Kinos und Restaurants.

Lena ist es ein Anliegen, allen Menschen diese Geschichte zu erzählen, und sie hat großes Verständnis dafür, dass auch Russen diesen Ort besuchten. Angesichts der geschlossenen Grenze zu Russland sagt sie: „Wir müssen lernen, Freunde zu sein." Wann das Realität werden wird, weiß sie nicht, „aber ich habe Hoffnung, dass es irgendwann wieder besser wird.“

Karte: Degerby Igor Museum

Schwarz-weiß-Foto: Lena Selèn und ihre Mutter Gudrun Broström im Frühjahr 1956 bei den Resten ihres Hauses in Degerby nach dem Abzug der sowjetischen Armee; Foto: Jemima Moliis

Alle anderen Fotos: Beatrix Flatt