Josifs Ročko wurde 1948 als Jude in Daugavpils im Osten Lettlands geboren. Sein Vater gehörte zu den wenigen Überlebenden des Ghettos von Daugavpils. Seine Mutter emigrierte nach Russland und kam nach dem Krieg in ihre Heimatstadt zurück. Sein Vater verlor während des Holocausts seine komplette Familie. Alle wurden erschossen.

Josifs Ročko hat vor 15 Jahren angefangen, die Geschichte der Juden in Daugavpils und Lettgallen aufzuarbeiten. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht und im ersten Stock der Synagoge ein Museum eingerichtet.

Wir haben uns an einem Sonntagmorgen vor der Synagoge verabredet. Josifs Ročko erwartet mich an der Eingangspforte zum Gelände der 1850 erbauten Synagoge. Er erlaubt so gut wie keine Zwischenfragen. Entweder erwidert er in befehlsartigem Ton „Frage nicht, die Antwort kommt später.“ Oder er sagt in bestimmtem Ton: „Ich weiß es nicht.“ Für mich heißt das so viel wie: „Nicht weiterfragen.“ Er möchte nur seine Geschichte erzählen. Wenn ich den Stift ansetze, um Notizen in meinem Block zu machen, schaut er mich streng an und sagt: „Steht alles in meinem Buch, das du nachher bekommst.“ Es fällt mir schwer, keine Stichpunkte aufzuschreiben, selbst wenn alles niedergeschrieben ist. So setze ich mich gelegentlich über seine Anweisung hinweg. Einmal nimmt er mir den Stift aus der Hand und schreibt Stichpunkte und Zahlen in mein Buch. Hat er Sorge, dass ich etwas Falsches schreibe? Das ist für mich eine vollkommen neue Interviewsituation. Aber zu widersprechen, gelingt mir auch nicht.

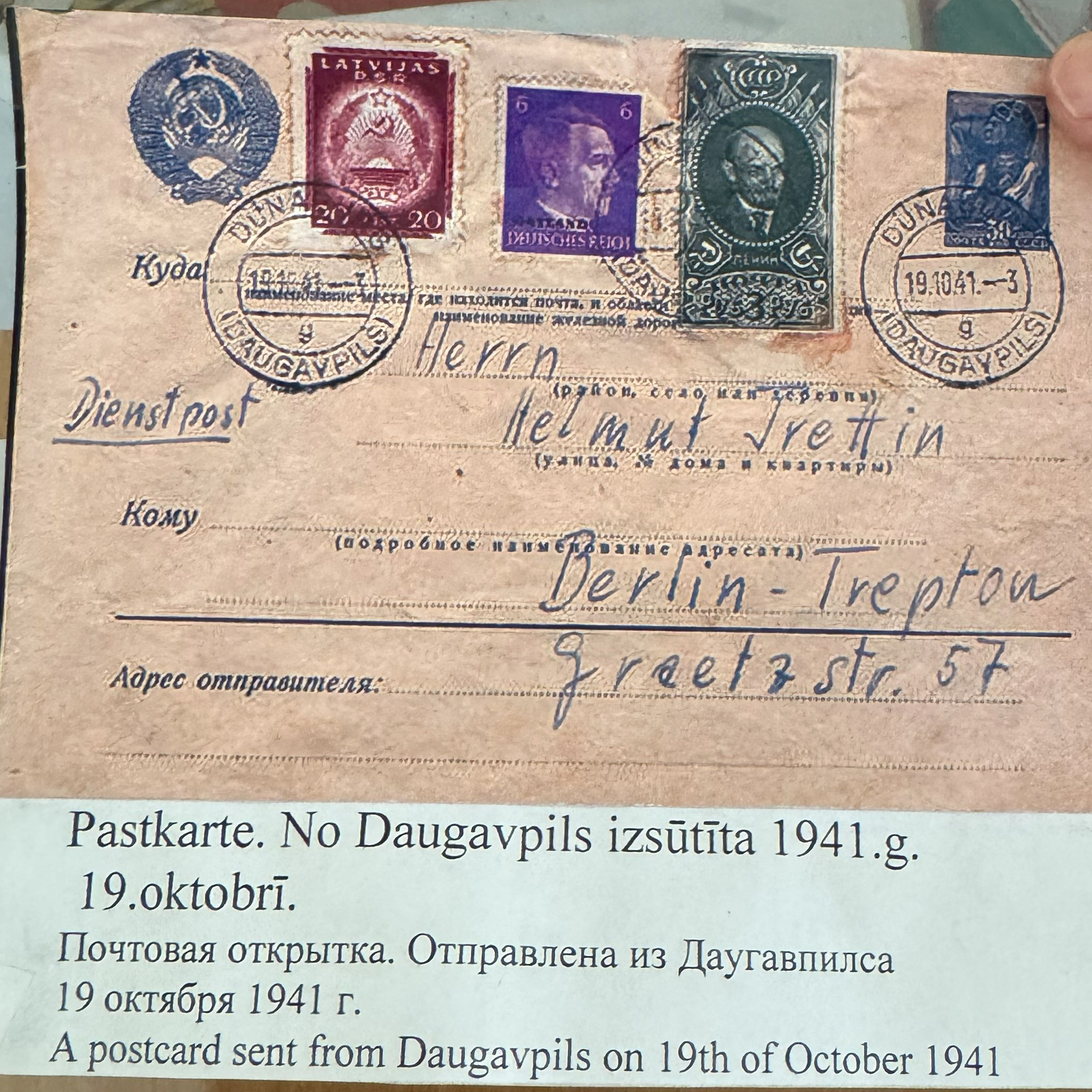

Auf dem Hof präsentiert er seine Ausstellung zur Geschichte der Juden in Daugavpils. Die Stadt hatte je nachdem wer herrschte, verschiedene Namen: Dinaburg, Dvinsk und seit 1920 Daugavpils. Die ersten jüdischen Siedler kamen Mitte des 17. Jahrhunderts als Flüchtlinge aus der westlichen Ukraine und Belarus nach Lettgallen und Daugavpils. Die jüdische Gemeinde in Daugavpils wuchs kontinuierlich. Im Jahr 1913 hatte die Stadt 110.000 Einwohner. Etwa die Hälfte davon waren Juden und Jüdinnen. Es wird vom jüdischen Leben in der Stadt vor dem Holocaust erzählt, von einer reichen Kulturszene, erfolgreichen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und 42 Synagogen. Er weist auf die vielen Ankündigungen für Theater, Kabarett oder Jazzkonzerte in den 1920er Jahren hin. Er zeigt eine Postkarte mit französischem Text. „Wir waren eine Weltstadt, vergleichbar mit Paris.“ Es sind alles Nachdrucke von Exponaten, die er gesammelt hat.

Der Anteil der jüdischen Bevölkerung in der Stadt sank aufgrund des Ersten Weltkrieges, der Oktoberrevolution und dem sich anschließenden Bürgerkriegs. Viele Juden mussten ihre Heimat verlassen oder flohen aus diesem stark umkämpften Grenzgebiet. Die jüdischen Gemeinden in Daugavpils zählten nur noch etwa 11.000 Menschen, 80 Prozent weniger als vor dem Ersten Weltkrieg.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gelang es mehr als 2000 Juden die Stadt zu verlassen. Sie mussten als Flüchtlinge irgendwo auf der Welt neu anzufangen. Im Juni 1941 gab es unter sowjetischer Herrschaft im gesamten Baltikum Deportationen von Menschen nach Sibirien. Darunter waren auch 176 Juden aus Daugavpils. Wenige Tage später erreichte die Deutsche Wehrmacht die Stadt an der Düna. Das war der Beginn der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Daugavpils in kürzester Zeit. Die ersten Erschießungen fanden in der Stadt selbst statt. Im Juli erhielten die Juden den Befehl, sich an einem Platz außerhalb der Stadt zu sammeln. Etwa 13 500 Personen wurden in dem Ghetto von Daugavpils zusammengetrieben – Juden aus der Stadt und der ganzen Region. Bereits Ende Juli/Anfang August wurden laut deutschen Berichten etwa 9000 Juden erschossen. Im November wurden weitere 1000 bis 3000 Menschen erschossen. Im Dezember 1941 waren noch 962 Juden im Ghetto. Nach weiteren Erschießungen lebten im Mai 1942 noch 487 der ursprünglich 13 500 Juden, die weniger als zehn Monate zuvor in das Ghetto getrieben worden waren. Sie mussten Zwangsarbeit leisten und wurden teilweise in Konzentrationslager gebracht. Weniger als 100 überlebten das Ghetto. Einige kehrten danach nach Daugavpils zurück. Unter ihnen war Gersons Ročko, der Vater von Josifs.

Heute gehören etwa 150 Menschen zur jüdischen Gemeinschaft. „Etwa die Hälfte sind Juden. Die andere Hälfte sind Familienmitglieder.“ An Schabbat, dem wöchentlichen Ruhetag im Judentum, kommen laut Josifs etwa 10 bis 15 Männer und 7 bis 10 Frauen zum Gebet in die Synagoge. Früher saßen die Frauen in der ersten Etage und folgten der Zeremonie durch kleine Fenster von oben. Im ehemaligen Frauenbereich befindet sich heute das Museum. Deshalb sitzen die Frauen in der Synagoge hinter einer Stellwand, die sie von den Blicken der Männer abschirmt. „Ich kann mich besser auf Gott konzentrieren, wenn ich keine Frauen sehe“, sagt der Familienvater. Einen Rabbiner gibt es in Daugavpils nicht. „Wir haben einen 60-jährigen Mann, der einige Jahre in Israel gelebt hat. Er liest die Gebete auf Hebräisch. Aber niemand versteht etwas.“ Er zeigt ein Buch, in dem auf der rechten Seite jeweils hebräischer Text steht und auf der gegenüberliegenden Seite Text in kyrillischer Schrift. Er erklärt, dass es sich nicht um eine Übersetzung, sondern um eine Transliteration des hebräischen Textes in kyrillische Buchstaben handelt. „So können auch russischsprachige Menschen den Text lesen“, erklärt er und wiederholt: „Aber niemand versteht etwas.“

Nach dem Gottesdienst versammelt man sich im Gemeinderaum zum Essen – die Männer an einem Tisch und die Frauen am anderen. Es gibt Hering, Brot, Salat und Kartoffeln. „Der gesalzene Hering steht symbolisch für den Schweiß und die Tränen der israelitischen Sklaven in Ägypten“, erklärt Josifs. Dazu gibt es Wodka. Auf die Frage, was für ihn wichtiger sei – der Gottesdienst oder das anschließende Zusammenkommen antwortet er sofort: „Natürlich das Zusammenkommen mit Essen und Trinken.“ Wichtig sei aber auch die Unterhaltung. „Wir sprechen alle Russisch.“

Vor mehr als 15 Jahren hat Josifs begonnen, die Geschichte der Juden in Daugavpils aufzuarbeiten. Er hat Forschung betrieben, Unterlagen, Fotos, Zeitschriften, Kalender und Bücher und Haushaltsgegenstände zusammengetragen. Der pensionierte Lehrer hat ein Museum aufgebaut, das er heute Menschen aus aller Welt zeigt. Er hat die Lebensgeschichten von 150 Personen jüdischen Glaubens, die aus Daugavpils stammen, zusammengetragen. Eine bedeutende Person ist beispielweise Mark Rothko. Er verließ 1913 mit seiner Familie das damalige Dwinsk aufgrund antisemitischer Pogrome im russischen Zarenreich. Er lebte in den USA und gilt als wegweisender Künstler des Abstrakten Expressionismus. Seine Bilder sind in großen Museen auf der ganzen Welt zu sehen. Die Familie hat die umfassende Renovierung der Synagoge in Daugavpils unterstützt. Josifs zeigt eine mehrsprachige Messingtafel, die darauf hinweist.

Josifs hat etliche Bücher veröffentlicht. In der Stadt ist er als Historiker, Regionalforscher, Gründer und Leiter des Jüdischen Museums bekannt. Für seine Verdienste erhielt er den „Drei-Sterne-Orden“ (Triju Zvaigžņu ordenis), die höchste zivile staatliche Auszeichnung Lettlands.

Die Frage, ob sein Vater, über die Zeit im Ghetto gesprochen hat, beantwortet er nicht. Warum er dieses Museum aufgebaut hat und sich in der jüdischen Gemeinde engagiert, beantwortet er mit den Worten: „Im Andenken an die jüdischen Menschen, die hier lebten.“