Lina Dikšaitė erinnert sich daran, wie sie als Kind in den Dünen rund um Nida spielte. „Wir konnten in den Dünen grenzenlos, auch auf Kaliningrader Gebiet unterwegs sein“, erzählt die heutige Direktorin des Nationalpark Kurische Nehrung.

Die Kurische Nehrung ist eine schmale, sichelförmige Landzunge aus Sanddünen, die sich über fast 100 Kilometer zwischen der Ostsee und dem Kurischen Haff erstreckt. Dieser einzigartige Lebensraum, geprägt durch das Zusammenspiel von Meer, Wind und menschlichem Einfluss, gehört teils zu Litauen und teils zu Russland. Der russische Teil der Nehrung wurde 1987 zum Nationalpark erklärt, der litauische 1991. Aufgrund ihrer besonderen Landschaft und kulturellen Bedeutung wurde die Kurische Nehrung 2000 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.

„Jahrhundertelang haben die Menschen den Sand als ihren Feind betrachtet“, so die Leiterin des Nationalparks. Ursprünglich war die Nehrung eine bewaldete Halbinsel, die von Fischern besiedelt wurde. Doch im 17. und 18. Jahrhundert kam es zu massiven Abholzungen, da Holz als wichtiger Rohstoff entdeckt wurde. Nachdem die Bäume verschwunden waren, wurden die Sandmassen instabil und begannen, sich in Form von Wanderdünen zu bewegen. Ganze Dörfer und Siedlungen wurden unter dem Sand begraben, und die Menschen mussten ihre Orte aufgeben und sich an anderer Stelle neu ansiedeln.

Erst im 19. Jahrhundert erkannte man, dass Wälder den Sand festhalten und Dörfer schützen. Es gab große Aufforstungsprojekte, bei denen die Dünen mit Kiefern bepflanzt wurden, die ihnen ihre heutige Stabilität verleihen. „An ein paar Stellen haben wir auf der Insel noch den alten Wald, ein Mischwald mit Kiefern, Fichten und Laubbäumen“, schwärmt Lina. Aufgeforstet wurde in erster Linie mit verschiedenen Kiefernarten, da diese als besonders robust und anspruchslos gelten. Der Wald auf der Nehrung wird fortlaufend verjüngt und gepflegt. An strategisch wichtigen Stellen gibt es auch kontrollierte Aufforstungen, um die Schutzfunktion der Dünenlandschaft zu gewährleisten.

Als Leiterin des Nationalparks sieht sich Lina Dikšaitė als Fürsprecherin der Natur. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Lösungen für Zielkonflikte zwischen dem Schutz der Natur und des kulturellen Erbes auf der einen Seite und der touristischen Entwicklung auf der anderen Seite zu finden. Jährlich besuchen etwa eine Million Menschen die Kurische Nehrung mit ihren rund 5.000 Einwohnern. Da der Tourismus die Haupteinnahmequelle ist, sagt Lina: „Aber diese Touristenströme müssen wir lenken.“ Deshalb gibt es große, streng geschützte Flächen, die nicht betreten werden dürfen. Auch der Grenzbereich zu Russland liegt überwiegend in der höchsten Schutzkategorie und ist für Besucher tabu. „Das sind Vorgaben des Managementplans für den Nationalpark“, versichert Lina, „und hat nichts mit der aktuellen geopolitischen Lage und der Grenzsicherung zu tun. Hier gibt es keine Zielkonflikte, denn auch für die Natur ist es gut, wenn Menschen die fragilen Sanddünen nicht betreten.“

Als Beispiel wie man den Konflikt zwischen Naturschutz und Entwicklung des Tourismus lösen kann, nennt sie den 50 Kilometer langen Fahrradweg, der sich über 50 Kilometer abseits vom Autoverkehr vom Fähranleger im Norden bis zur russischen Grenze zieht. „Im letzten Jahr wurde dieser komplett erneuert. Ein paar Kilometer führen durch ein Schutzgebiet der höchsten Kategorie und dürfen eigentlich nicht betreten werden.“ Die Lösung war ein Holzzaun auf beiden Seiten des Weges, der das Anhalten verhindert und dazu führt, dass Radfahrer zügig durchfahren.

Die Halbinsel wurde bisher von Bettenburgen verschont und konnte ihren typischen Charakter bewahren, da es bereits seit Anfang des 20. Jahrhunderts starke Beschränkungen für Neu- und Umbauten gibt. Die Halbinsel ist nur mit der Fähre von Klaipėda oder vom Memeldelta aus zu erreichen. Vor ein paar Jahren hat der Regionalflugplatz in Nida wieder eröffnet. Kleine Flugzeuge oder Hubschrauber können seitdem wieder mitten im Nationalpark landen. Das sorgte unter Naturschützern für Diskussionen. Sie befürchten, dass Flugverkehr mit seinem Lärm und Abgasen die Tierwelt, insbesondere Vögel in ihren Rastgebieten stören könnte.

„Ziel ist es, den Autoverkehr auf der Insel zu reduzieren“, so die Fachfrau für Naturschutz. „Es gibt zwar einen großen Radtourismus, aber die meisten Menschen reisen immer noch mit dem Auto an, obwohl der Eintritt in den Nationalpark mit 50 Euro pro Auto so hoch wie nie ist.“ Sie bestätigt, dass Einwohner und Menschen mit Zweitwohnsitz auf der Nehrung von dieser Gebühr befreit sind. „Wenn wir den Autoverkehr reduzieren wollen, müssen wir den öffentlichen Nahverkehr noch weiter ausweiten“, so die Kennerin der Landzunge.

Ein Urlaub auf der Halbinsel wird immer beliebter, aber gleichzeitig immer mehr zum Luxus, den sich nur bestimmte Gruppen leisten können. Die Immobilienpreise auf der Kurischen Nehrung gehören zu den höchsten in Litauen. Wohlhabende Menschen besitzen Ferienhäuser und haben hier ihren Zweitwohnsitz angemeldet. Hotels gibt es auf der Insel immer weniger, dafür immer mehr Apartments. Einheimische vermieten ihre Häuser oder Wohnungen in den Sommermonaten und wohnen während der Saison selbst in Garagen oder anderen Nebengebäuden.

Lina Dikšaitė freut sich, dass der Nationalpark im Herbst ein Programm startet, das es Schulklassen aus ganz Litauen ermöglicht, Klassenfahrten in den Nationalpark zu machen. „Wir haben private Spendengelder bekommen, mit dem wir das finanzieren können. Wir haben unsere Naturschule, in der Gruppen Bildungsprogramme buchen und übernachten können.“

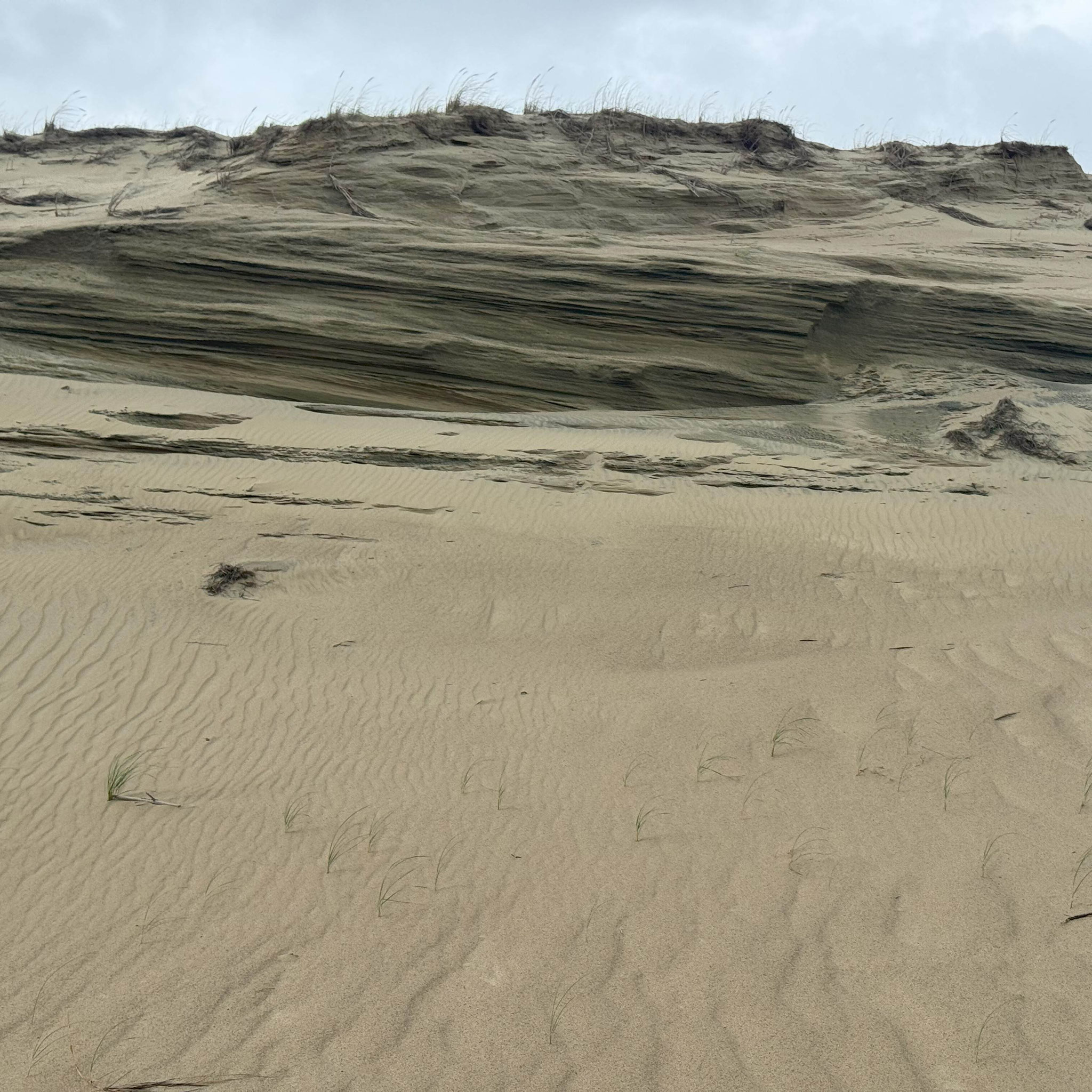

Die Kurische Nehrung ist ein lehrreiches Beispiel dafür, wie menschliches Handeln die Natur sowohl zerstören als auch wiederherstellen kann. Es zeigt, wie die Verletzlichkeit der Natur nicht nur durch natürliche Kräfte, sondern auch durch den Menschen selbst hervorgerufen wird und nur durch kontinuierlichen menschlichen Schutz kontrolliert werden kann. „Hier lassen sich auch auf kürzester Distanz unterschiedliche Ökosysteme wie Feuchtgebiete, Wälder oder Dünen erleben“, wirbt Lina. Dabei unterstreicht sie, dass man hier auch ganz unterschiedliche Dünen kennenlernen kann. Wanderdünen sind große, unbewachsene Sandflächen, die sich durch den Wind bewegen. Als erste Barriere am Meer erheben sich die Weißdünen, die bereits zu den Wanderdünen gehören, aber durch Pionierpflanzen wie Strandroggen befestigt werden. Direkt dahinter folgen die Graudünen, die eine dichte, stabile Vegetationsdecke aus Flechten, Moosen und Pflanzen wie Heidekraut aufweisen. Diese fixierten Graudünen werden auch als Tote Dünen bezeichnet, was besonders auf der Kurischen Nehrung sichtbar ist, wo sie einst ganze Dörfer unter sich begraben haben. Den Abschluss bilden die bewaldeten Dünen, die am stabilsten sind und die Kulturlandschaft schützen.

Die gesamte Kurische Nehrung trägt seit dem Jahr 2000 den Titel „UNESCO-Weltkulturerbe“. „Wir haben mit der Nationalparkverwaltung auf dem Kaliningrader Gebiet bis zum 24. Februar 2022 zusammengearbeitet“, erinnert sich Lina. „Das gehörte auch zu unseren Aufgaben als grenzüberschreitendes Weltkulturerbe.“ Es gab einige gemeinsame Projekte im Bereich Forschung, Umweltschutz, Bildung oder Tourismus. „Im Moment verwaltet jeder sein Gebiet selbst, da es keinen Dialog mehr gibt“, erklärt Lina. Den Titel „Weltkulturerbe“ sieht die Direktorin im Moment nicht gefährdet. „Wir erfüllen auf litauischer Seite nach wie vor alle Pflichten, die mit dem Titel verbunden sind.“