Das Ermland (polnisch Warmia) ist eine historische Region im Süden des ehemaligen Ostpreußens und liegt heute im Nordosten Polens. Es ist Teil der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren und zieht sich von Allenstein (Olstyn) bis an das Fische Haff und zur Grenze zum russischen Oblast Kaliningrad. Es ist eine dünnbesiedelte Gegend, die durch Land- und Fischereiwirtschaft geprägt ist. Aus der Landschaft voller Weite ragen immer wieder Kirchtürme aus Backsteinen. Das Ermland war bis 1945 eine katholische Enklave im protestantischen Ostpreußen. Noch heute ist die Religion Teil der Identität.

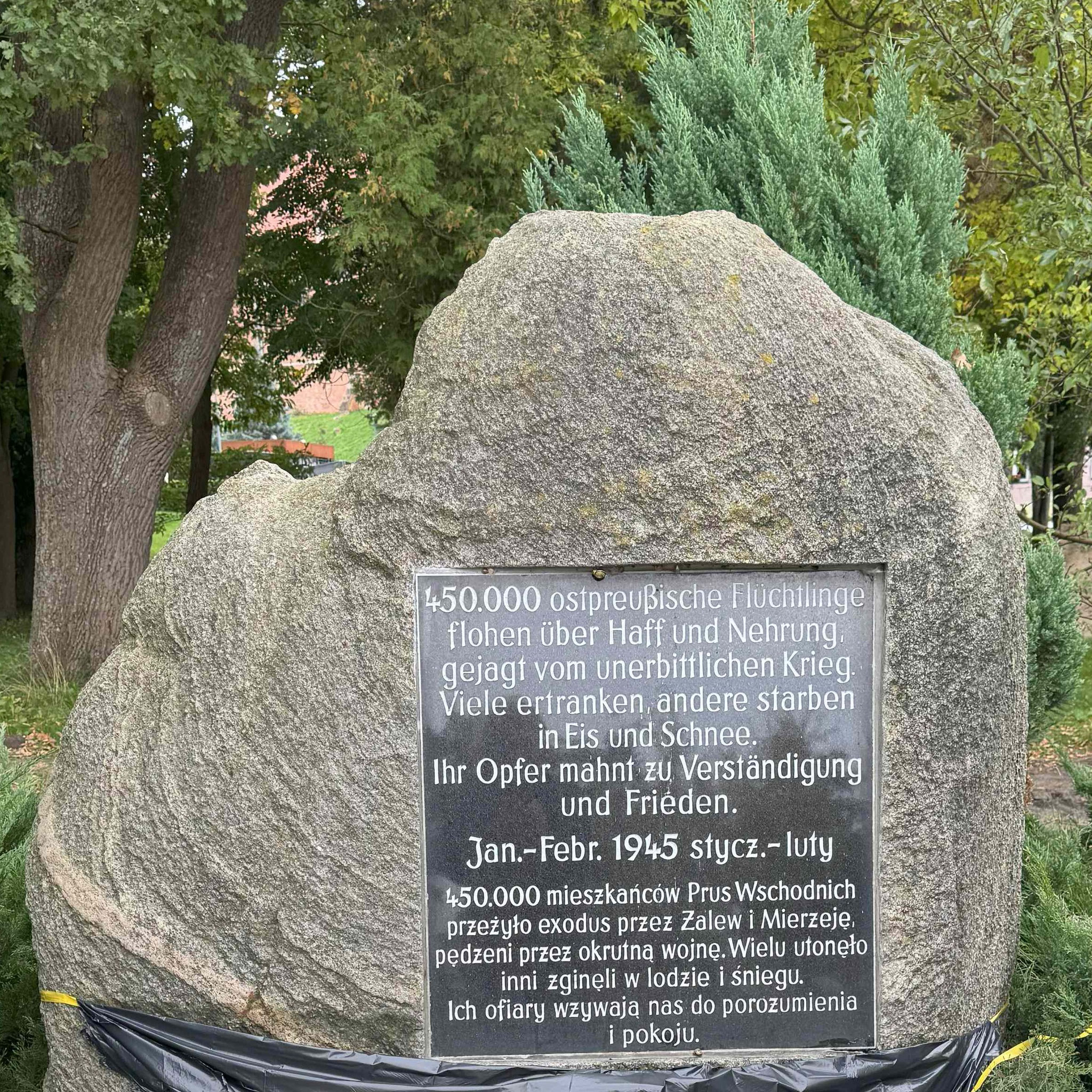

Artur Kischka wurde 1956 im Ermland geboren und verbrachte die ersten 22 Lebensjahre in Braniewo (Braunsberg). Seine Eltern waren deutsche Ermländer, die seit Generationen als Kleinbauern in der Region lebten. „Und sie waren erzkatholisch“, ergänzt er. Aus Erzählungen weiß er, dass sein Großvater 1945 für die gesamte Familie entschied, nicht zu fliehen, sondern in der Heimat auf der eigenen Scholle zu bleiben. Kischka zeigt den Gedenkstein in Frombork (Frauenburg), der an die Flucht von 450 000 Menschen aus dem südlichen Ostpreußen über Haff und Nehrung im Januar und Februar 1945 erinnert. „Der Gedenkstein hält fest: „Viele ertranken, andere starben in Eis und Schnee.“

Die deutsche Zivilbevölkerung, die im südlichen Ostpreußen verblieb, war nach dem Einmarsch der Roten Armee massiver Gewalt und anderen Formen von Misshandlungen ausgesetzt. „Meine Mutter sprach erstmals mit 85 Jahren, also nach über 60 Jahren über die Massenvergewaltigungen der Frauen und jungen Mädchen durch russische Soldaten.“

Das Leben für die verbliebenen Deutschen in der kommunistischen Volksrepublik Polen war von erheblichem Druck geprägt. „Zuhause sprachen wir deutsch“, erinnert sich Artur Kischka. „Aber auf der Straße wurde polnisch gesprochen.“ Deutsch war in der Öffentlichkeit und in der Schule verboten. Die deutsche Identität, Geschichte und Kultur wurden aktiv unterdrückt oder umgedeutet. Der ständige Wechsel zwischen diesen Welten – der deutschen im Privaten und der polnischen in der Öffentlichkeit – war für ihn damals selbstverständlich. „Ich fühle mich als nichts Besonderes. Ich war auch nicht der einzige. Auf der Straße traf ich viele Kinder, die zu Hause ganz unterschiedliche Sprachen nutzten.“ Er erklärt, dass zwangsumgesiedelte Polen aus Litauen, Weißrussland und der Ukraine neue Nachbarn wurden, die ihre jeweiligen Sprachen mitbrachten. „Aber alle waren dem psychologischen Druck der Polonisierung ausgesetzt.“

In den 1970er Jahren als durch die Entspannungspolitik vermehrt ehemalige deutsche Bewohner in ihre ursprüngliche Heimat reisen durften, erkannte Artur Kischka erstmals den Wert seiner Zweisprachigkeit. „Als Jugendlicher wurde ich immer wieder gerufen, um zu übersetzen oder den Vertriebenen ihre alte Heimat zu zeigen“, berichtet Kischka. „Meine polnischen Freunde beneideten mich, da ich durch diese Kontakte Jeans oder andere begehrte Westprodukte bekam.“

1978 siedelte Kischka mit seinen Eltern und seinen vier Geschwistern von Braniewo nach Braunschweig. „Für uns war es eine Flucht aus dem kommunistischen Polen, auch wenn sie organisiert und ohne großes Risiko verlief.“ Neben Familienzusammenführung nennt er die schlechten Lebensumstände im kommunistischen Polen und die mangelnden Perspektiven im Ostblock als Gründe, das Land zu verlassen. Kischka erhielt sofort einen deutschen Pass und hatte damit rein rechtlich den gleichen Status wie alle Bundesbürger. Für den 22-Jährigen bedeutete das unter anderem, sich mit Wehrdienst auseinanderzusetzen. Um dieser Diskussion zu entgehen, zog er nach Westberlin. „Das war für mich die beste Entscheidung und hat mir geholfen, meinen eigenen Weg zu finden.“ Er studierte Elektrotechnik und arbeitete zunächst für verschiedene Unternehmen, unterbrochen von einer Phase der Selbstständigkeit. Später machte er Karriere bei einem Großkonzern. 2006 kündigte er diesen Job und wagte erneut den Schritt in die Selbstständigkeit. Seine heute europaweit tätige Firma hat ihren Sitz in seiner alten Heimat Braniewo in Polen „Mittlerweile lebe ich auch wieder hier.“ Obwohl Kischka einen Großteil seines Lebens so nah an der Grenze zu Kaliningrad verbracht hat und auch russisch spricht, hat er das Gebiet nie besucht. „In der Zeit des kommunistischen Polens war die Grenze für private Besuche geschlossen.“ Später bevorzugte er andere Reiseziele und auch für sein Unternehmen spielte Russland kaum eine Rolle.

Seine Eltern und Geschwister sind nie wieder nach Polen zurückgekehrt. „Ich dagegen bin schon in den 1980er Jahren öfters ins Ermland gefahren. „Ich fühle mich manchmal ein bisschen wie eine Brieftaube, die auch immer wieder an den gleichen Ort zurückfliegt. Für mich sind es einerseits die Kontakte, die ich nie abgebrochen habe, aber ich bin auch stolz auf den kulturellen Reichtum dieser Region.“ Er verweist auf den Astronom Nikolaus Kopernikus, der in Frombork und Olsztyn gewirkt hat.

Kischka fasst seine Identität zusammen: „Hier in Polen bin ich der Deutsche, für die Deutschen bin ich nicht Deutsch genug.“