Es ist ein imposanter Koloss aus Glas und rostrotem Stahl, der mitten auf dem historischen Gelände der ehemaligen Danziger Lenin-Werft steht. Das beeindruckende Gebäude erinnert an einen Schiffsrumpf. Hier, im Europäischen Solidarnośc-Zentrum (Europejskie Centrum Solidarności – ECS) in Danzig wird die Erinnerung an die polnische Gewerkschaft und ihre Rolle beim Sturz des Kommunismus in Europa bewahrt.

Die Solidarność war die einzige unabhängige Massengewerkschaft im gesamten Ostblock, deren Existenz die kommunistischen Machthaber aufgrund landesweiter Massenproteste und Streiks von Millionen von Arbeitern offiziell anerkennen mussten.

Mit den Danziger Abkommen stimmte die kommunistische Regierung Polens im August 1980 der Gründung unabhängiger Gewerkschaften zu. Lech Wałęsa, der als Elektriker auf der Danziger Lenin-Werft arbeitete, wurde deren Vorsitzender. Innerhalb weniger Monate wuchs die Gewerkschaft auf fast zehn Millionen Mitglieder an. Der Erfolg dieser oppositionellen Arbeiterbewegung war ein entscheidender Schritt für den Fall des Eisernen Vorhangs in den Jahren 1989/1990.

Grzegorz Piotrowski, Leitender Wissenschaftlicher Mitarbeiter, betont, dass das ECS mehr als ein Museum ist. „Wir wollen über die Geschichte der Solidarność hinausschauen und sie mit aktuellen Fragestellungen verknüpfen“, so der promovierte Soziologe und Protestforscher. Das ECS ist das Zentrum der Erinnerung an die friedliche Bewegung für Demokratie, Freiheit und Souveränität Polens und gleichzeitig ein Ort des Denkens und des Austausches, der sich aktiv für europäische Werte, Demokratie und Solidarität einsetzt – Werte, die durch den russischen Krieg in der Ukraine bedroht sind.

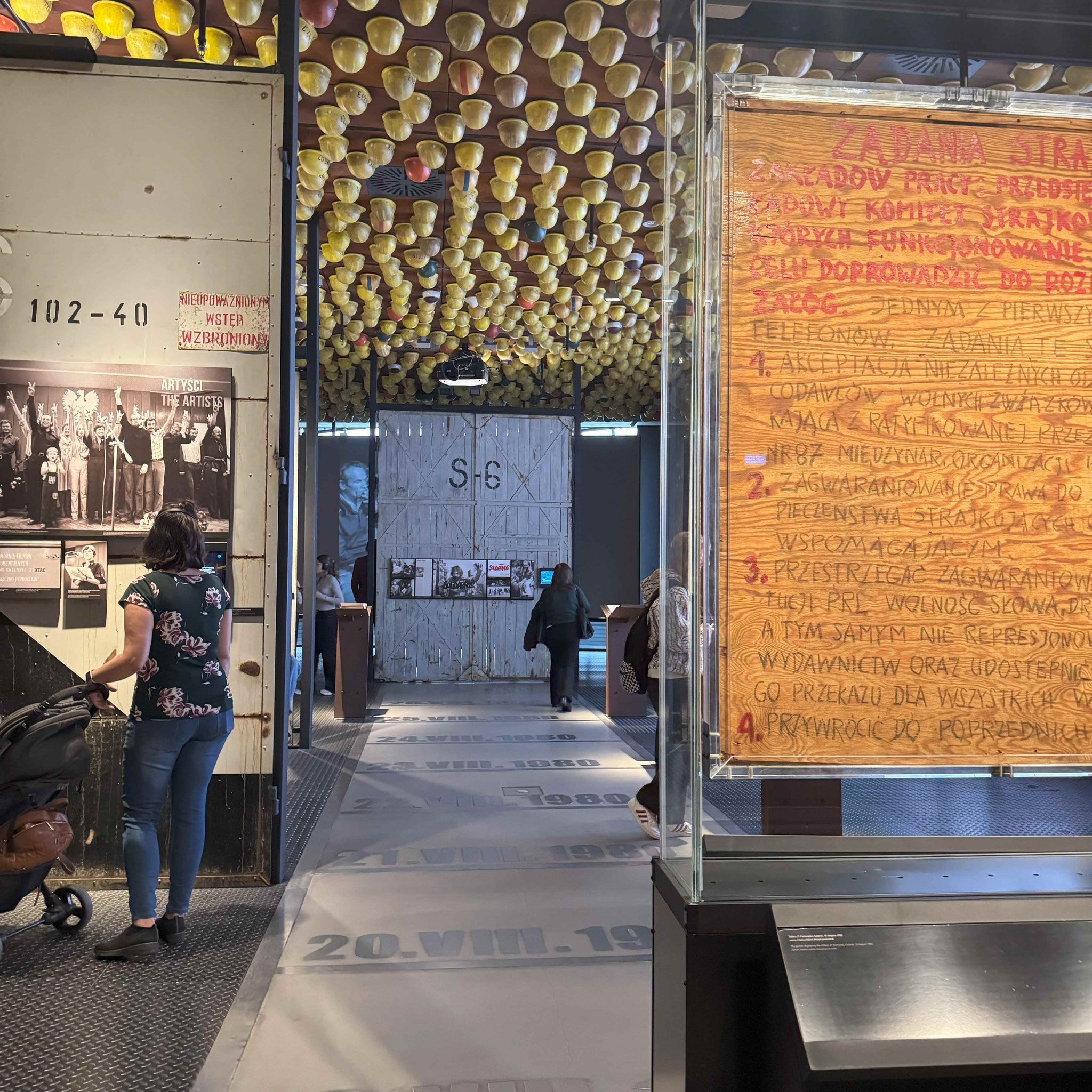

Die 21 Forderungen, die die Streikenden 1980 handschriftlich auf zwei Spanplatten schrieben und am Werkstor aufhängten, wurden von der UNESCO in das internationale Register „Memory of the World" aufgenommen. Die Spanplatten bilden das Zentrum der Ausstellung, dienen aber auch als Leitlinie für die Arbeit des ECS. „Der Solidarność ging es nicht nur um wirtschaftliche und soziale Forderungen, sondern auch um Grundrechte“, argumentiert Piotrowski.

Um diese Botschaft zu vermitteln und zu leben ist das ECS ein öffentlicher Raum, in dem sich Menschen begegnen und ins Gespräch kommen können. Gleichzeitig ist es ein Kulturzentrum mit Museum, Bibliothek, Bildungszentrum und Ausstellungsflächen. Verschiedene NGOs haben hier ihren Sitz. „Aber auch Gruppen ohne feste Strukturen können die Infrastruktur für ihre Arbeit nutzen“, fügt Piotrowski hinzu.

Ziel ist es, dass Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, Möglichkeiten bekommen, Teil der Gesellschaft zu werden. Piotrowski nennt als Beispiel Polnischkurse für Zuwanderer oder spezielle Angebote für Menschen aus der Ukraine, damit auch sie sich aktiv in die polnische Gesellschaft einbringen können. Das ESC unterstützt Initiativen, die sich mit der ukrainischen Geschichte und Kultur sowie dem Kampf für Freiheit befassen. „Wir unterstützen auch belarussische Dissidenten in ihrer Arbeit. Die friedlichen Proteste in Belarus und die Forderung nach Meinungs-, Rede-, Druck- und Publikationsfreiheit knüpft direkt an die Proteste der Solidarność an.“

Auch wenn die polnische Gesellschaft sehr gespalten ist, spricht der Wissenschaftler von einem großen Rückhalt in der Stadtgesellschaft Danzigs. „Die Stadt steht für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie. Und das entspricht unserer Mission.“

Piotrowski erklärt, dass das ESC in seiner Arbeit unabhängig ist. Ein Großteil des Geldes kommt von Stadt und Region. „Allerdings versuchte die PIS-Regierung während ihrer Amtszeit die Gelder zu kürzen.” Daraufhin gab es eine Crowdfunding-Aktion. „Das war so erfolgreich, dass wir für unsere Arbeit am Ende mehr Geld zur Verfügung hatten.”

Als eine wichtige Aufgabe betrachtet Piotrowski, europaweit die Demokratie zu stärken. „Wir arbeiten dazu mit verschiedenen europäischen Organisationen zusammen.” Als ein gelungenes Beispiel, wie die Geschichte der polnischen Gewerkschaft mit Bewegungen in anderen ehemaligen Ostblockländern verknüpft werden kann, erwähnt er die aktuelle Ausstellung im Hygienemuseum in Dresden „Freiheit Svoboda Wolność“. Hier geht es auch um die Diskussion, was Freiheit eigentlich ist. Und damit ist er in der aktuellen Debatte in Polen. Polen war oft von fremden Herrschaftssystemen besetzt. „Jetzt im freien und unabhängigen Polen gibt es Stimmen im rechten Lager, die davon reden, dass Polen von der EU und Brüssel regiert werden. „Aber die EU können wir jederzeit verlassen, den Warschauer Pakt konnten wir nicht verlassen“, spitzt er den Unterschied zu.

In der Arbeit des ESC geht es auch darum, die Erzählung über die Geschichte der Solidarność-Bewegung und über die aktuelle politische Situation zu prägen. „Jeder hat seine eigene Erzählung über die Protestbewegung der 1980er Jahre.“ Das sei verständlich, da diese Massenbewegung ganz verschiedene gesellschaftliche Gruppen vereinte: nicht nur Arbeiter, sondern auch Intellektuelle sowie religiöse und nationale Gruppen. „Deshalb gibt es ganz verschiedene Annährungen an das Thema, was ganz viel Raum für Diskussionen bietet.“ Viele aktuelle Führungskräfte unterschiedlichen politischen Parteien kommen aus der Solidarność-Bewegung und so gäbe es auch unterschiedliche Erzählungen und unterschiedliche Schlussfolgerungen für die heutige Politik. „Dem wollen wir etwas entgegensetzen und an diesem authentischen Ort mit den Originaldokumenten und Exponaten die umfassende Geschichte erzählen und historisch einordnen.“ Als großen Vorteil sieht es Piotrowski, dass zu Veranstaltungen und Diskussionsrunden Menschen aus den verschiedenen Lagern kommen und miteinandern diskutieren. „Wir werden als kulturelle und politische Insitution sowie als Denkfabrik für neue Ideen, um das Erbe der Solidarność-Bewegung weiterzutragen, wahrgenommen.“

Laut dem Wissenschaftler lässt sich kaum messen, welchen Einfluss das ESC auf die Stärkung der Demokratie hat. Aber 350 000 Ausstellungbesucher*innen und 800 000 Menschen, die jährlich das Gebäude besuchen, zeigen dass die Institution auf der ehemaligen Lenin-Werft eine wichtige Stimme in der aktuellen Diskussion um Demokratie und Freiheit in Polen, Europa und weltweit ist. Lech Wałęsa, der Elektriker auf der Lenin-Werft und spätere Staatspräsident, verfolgt die Entwicklungen von seinem Büro in der oberen Etage des Schiffsrumpfes sehr genau.