Etwa 20 Millionen Polen und Polinnen oder Menschen mit polnischen Wurzeln leben außerhalb Polens, während aktuell etwa 38 Millionen Menschen auf polnischem Staatsgebiet leben. Migration gehört zur Geschichte der Menschheit und ist kein neues Phänomen. Schon immer bewegten sich Menschen von einem Ort zum anderen auf der Suche nach Essen, Schutz, Land oder besseren Lebensbedingungen.

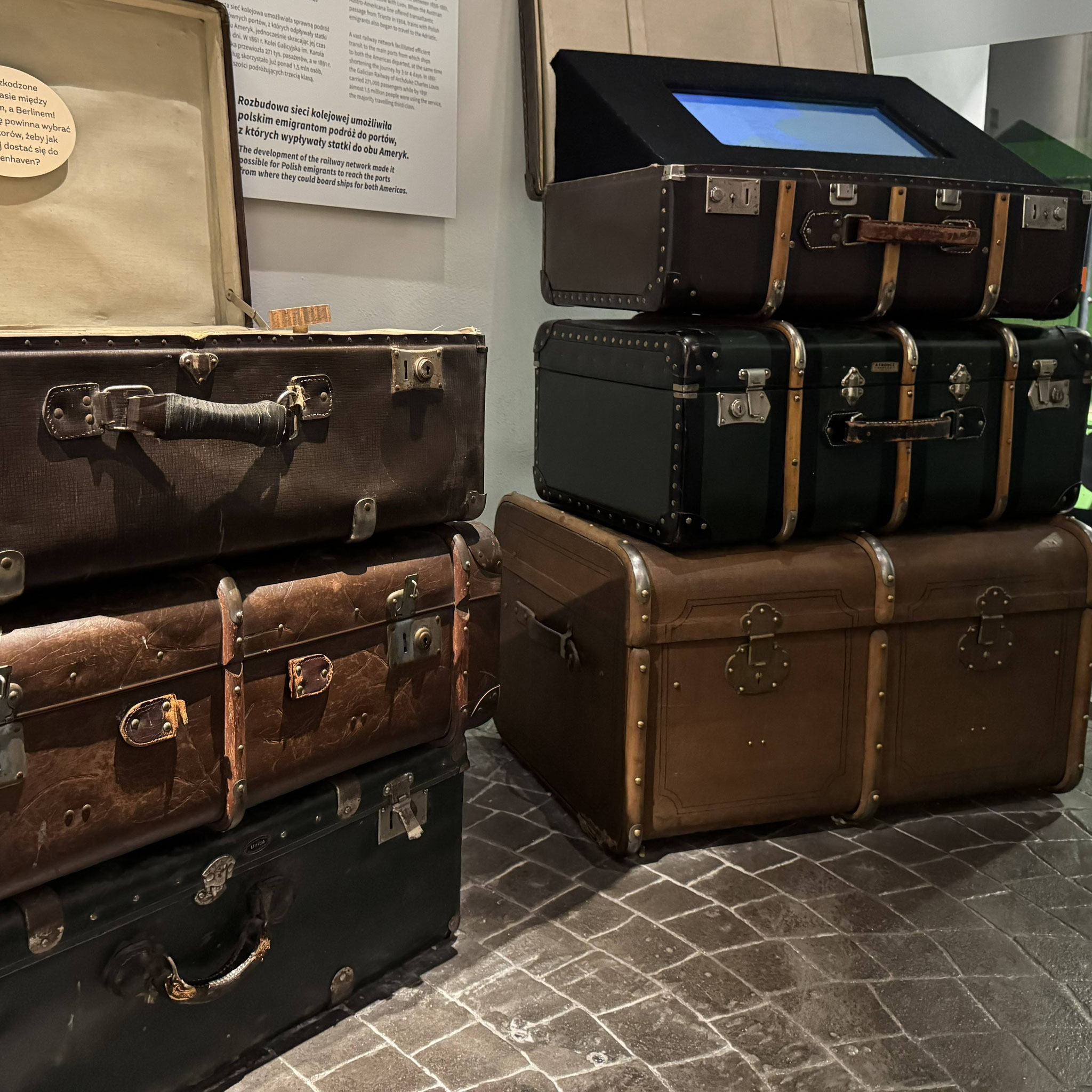

Die Emigration von Millionen Menschen gehört zur Geschichte Polens dazu. Im Emigrationsmuseum in Gdynia wird erstmals dieser Teil der polnischen Geschichte erzählt. Es geht nicht nur um Zahlen und Fakten, sondern darum, dass hinter jeder Auswanderung menschliche Schicksale, schwierige Entscheidungen, große Träume, Zweifel und Ängste, manchmal auch tiefe Trauer stehen. Łukasz Podlaszewski, der als Historiker für die ständige Ausstellung im Museum verantwortlich ist, erklärt, dass bereits das Gebäude Teil der Ausstellung ist. Das Museum befindet sich in der Transithalle des ehemaligen Seebahnhofs, einem Bauwerk im Stil der Klassischen Moderne (ähnlich dem Bauhaus) mit klaren und funktionalen Linien. Es entstand 1933 im Hafen von Gdynia. Tausende polnische Auswanderer, die von hier aus mit Transatlantikschiffen ihre Reise in die neue Heimat antraten, gingen mit ihren Koffern und Habseligkeiten durch diese großen Hallen und langen Flure zur Abfertigung.

Das Museum deckt die Geschichte der Emigration aus den polnischen Gebieten vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart ab. Sie erfolgte in verschiedenen Wellen – manche waren eher politisch motiviert, manche eher durch wirtschaftliche Not und Hunger geprägt.

Die Massenmigration in Polen hörte auch mit dem Zweiten Weltkrieg nicht auf. Durch die Verschiebung der Grenzen fanden sich Millionen von Polinnen und Polen außerhalb des Staatsgebietes. Umsiedler, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und Deportierte standen vor der Wahl: Zurückkehren oder bleiben. Der sich senkende Eiserne Vorhang schränkte die legale Ausreise ab etwa 1949 drastisch ein, als die kommunistische Führung versuchte, die Menschen von der westlichen Welt abzuschotten. „Über zwei Millionen Menschen verließen zwischen 1949 und 1989 Polen”, so Łukasz. Deshalb widmet das Emigrationsmuseum der Zeit des Kalten Krieges ein eigenes Kapitel.

„Es gab spektakuläre Fluchten, für die Menschen ihr Leben riskierten, manche bezahlten auch mit dem Leben”, erklärt der Historiker. „Die meisten Menschen haben Polen in dieser Zeit als Touristen in Reisegruppen verlassen.” Er erzählt von Fällen, in denen Fahrer mit leeren Reisebussen nach Polen zurückkamen, da alle anderen Reisenden sich unterwegs abgesetzt und im westlichen Ausland um Asyl gebeten hatten. Łukasz erläutert, dass die Menschen im kommunistischen Polen vor der jeweiligen Reise erst einen Reisepass beantragen mussten.

Wer keine Chance auf einen Reisepass hatte, da er bereits im Visier des Geheimdienstes war, dem blieb nur eine waghalsige und lebesgefährliche Flucht. Łukasz berichtet von Flugzeugentführungen polnischer Maschinen, bei denen Piloten gezwungen wurden, in Tempelhof (Westberlin) statt in Schönefeld (Ostberlin) zu landen. Andere sprangen von Touristenbooten vor der Küste Skandinaviens und schwammen an Land. Außerdem gab es einzelne Fluchten von polnischen Militärangehörigen, die mit Flugzeugen die dänische Insel Bornholm erreichten. Das Emigrationsmuseum ermutigt Menschen, auch noch nach Jahrzehnten ihre persönlichen Geschichten zu erzählen. Łukasz berichtet von der Begegnung mit einem Mann, der sich ein Jahr auf seine Flucht im Technikraum eines Frachschiffes nach Schweden vorbereitet hatte. Er blieb unentdeckt und kam in Schweden an. „Die Menschen waren sehr erfinderisch, um aus dem kommunistischen Land zu fliehen.”

Mit dem Beginn der Solidarność-Bewegung und der Verhängung des Kriegsrechts nahm die Emigration zu. Zum einen wurde die Passvergabe liberalisiert, so dass Menschen mit Touristenvisa ausreisen konnten. Viele blieben dann im Ausland. Gleichzeitig wurden aktive Solidarność-Mitglieder zur Ausreise unter Androhung von weiteren Repressalien erpresst. Sie bekamen ein Reisedokument, das keine Einreise mehr erlaubte.

Auch nach der politischen Wende 1989 haben viele Menschen auf der Suche nach Arbeit das Land verlassen. „Diese verschiedenen Emigrationswellen beeinflussen die polnische Gesellschaft. Jede Familie hat eigentlich jemanden, der im Ausland lebt.“ Gleichzeitig leben immer mehr Nicht-Polen im Land. „Die größte Gruppe an Einwanderern sind Ukrainer – auch schon vor dem Angriffskrieg Russlands. „Diese Menschen befinden sich jetzt in der gleichen Situation wie Polen in Deutschland. Für Polen als Gastgeber ist es ein interessanter Prozess zu beobachten, wie die Integration erfolgt“, so Łukasz. Polen sei eine sehr homogene Gesellschaft ohne bedeutende Minderheiten. Damit könne man die Angst vor anderen Kulturen erklären. Die Erfahrung vieler Polen in multiethnischen Gesellschaften wie beispielsweise in England, wirken sich auch in Polen aus. Bei den Ukrainern sei die Integration vergleichsweise einfach, da sie sprachlich und kulturell sehr nah sind.

Die Diaspora von etwa 20 Millionen Polen weitweit beeinflusst auch weiterhin die polnische Kultur. Bedeutende polnische Literatur wurde außerhalb Polens geschrieben. Selbst der Text der polnischen Nationalhymne wurde im 18. Jahrhundert in Italien verfasst als Polen als souveräner Staat von der Landkarte verschwunden war. „Es gibt auch heute viele erfolgreiche Polen und Polinnen im Ausland.“ Seiner Meinung nach nutzt der polnische Staat oder polnische Institutionen dieses Potenzial viel zu wenig. „Es muss ja nicht darum gehen, diese Menschen zu einer Rückkehr zu bewegen. Es gäbe viele andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit.“ Nach Jahrhunderten der Emigration aus Polen kommen im Moment mehr Polen und Polinnen zurück als das Land verlassen.